為什麼孩子要懂「需要」與「想要」?

「這是我需要的?還是我想要的?」通常是消費前我們會問自己的問題,「需要」與「想要」這兩個概念看似基本、再日常不過──

需要是在維持生活所需的必須品;想要則反之,有沒有擁有這個東西都不影響生活的非必須品。

然而,資源有限,慾望無窮,是我們必須懂得分辨需要與想要的原因。了解自己真正的需求,才有辦法在有限的資源限制下,做出不會後悔的決策。不過在孩子教養方面,父母該怎麼做,才不會太無聊、過於說教,孩子又有辦法快速、簡單地分辨兩者的差異,做出聰明的消費選擇呢?

我想分享兩個可以在購物前問孩子的基本問題,以孩子聽得懂的方式,幫助孩子思考,並從中理解並得出自己「想要」與「需要」的定義。

兩個在購物前可以問孩子的基本問題

「這是我的基本生活所需嗎?」

從定義出發,我們都知道需要是維持日常生活所需的東西。所以在消費前,可以向孩子提出這個問題:「買的這個東西,是我的基本生活所需嗎?」引導孩子思考,若是日常生活所需顧名思義就是需要,反之則是想要。

所以日常喝的水、早餐吃的麵包,幫助我們吃得飽不會餓肚子、冬天的厚外套,幫助我們保暖身體部會著涼,是需要;夏天想喝的可樂、正餐後想吃的蛋糕、漂亮卻沒有禦寒功能的短裙,這些東西就算沒有,還是可以正常過生活,就是想要。

延伸舉例,今天要買鉛筆盒,有50元的基本的鉛筆盒,也有150元的多功能卡通圖案鉛筆盒可以選擇。基本鉛筆盒可以幫助我們收納文具,維持寫作業時桌面的整潔,是需要;而多功能卡通圖案雖然一樣可以收納文具,外型也比較華麗,難免會因為「同學都有所以我也要」的心態選擇它,購買當下可能一時心情會比較開心,但是長遠來看,它上面的滑動日曆、筆架台等機關可能半年就壞掉了,沒有辦法像透明鉛筆盒一樣用到兩、三年,甚至三個月後流行另一個卡通,你也就沒那麼喜歡它了。在這個情況下,多功能卡通圖案鉛筆盒就屬於想要。

「如果不買,對我有什麼影響?」

第二個問題——「如果不買這個東西,對我有什麼影響?」丟出問題引導孩子想想看,如果不買眼前的商品,會不會影響到基本的生活?又或者其實沒有太大的影響呢?

像是不買麵包當早餐的話,就會餓肚子、沒有體力,不買鉛筆的話,就沒有辦法寫作業,會造成生活的不方便,這種會影響到基本生活的就是需要。反之,如果不喝可樂,還是可以喝水解渴、不穿漂亮的裙子還是可以穿一般的長褲,這種如果有它生活會更好,沒有也沒關係、並不會影響到日常生活的就叫想要。

相信在你的引導下,孩子很快就可以舉一反三地告訴你,如果不買多功能卡通圖案的鉛筆盒,並不會影響日常生活,在有基本鉛筆盒可以選擇的情況下,它就是想要。

實作練習:生活中培養財商

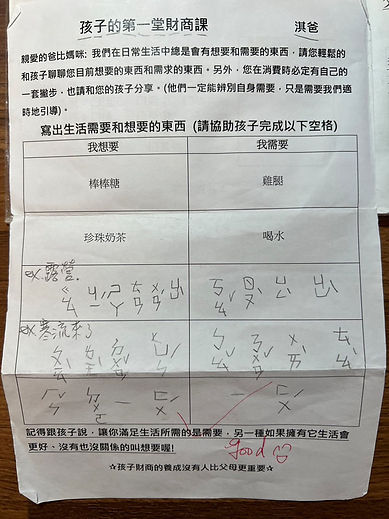

理論說再多,最重要的還是要付出行動。我提供一份我自行製作的學習單給各位爸爸媽媽,可以帶著孩子一同完成。

在孩子了解想要與需要的概念是什麼之後,我會從生活上接觸得到的東西當例子,跟孩子展開討論:

「棒棒糖是想要還是需要呢?」

孩子就會回答我:「是想要!」

我就會再延伸問他:「為什麼呢?」

「因為不吃並不會怎麼樣,所以棒棒糖是想要。但是如果不吃便當裡的雞腿的話,會營養不良、影響到日常生活,所以雞腿是需要。」

孩子這麼回答我。看來他已經可以初步分辨兩者的區別了。

接著可以請孩子想一個他有興趣的領域,各舉一個需要與想要的例子,讓孩子更清楚地分辨兩者的差異。比如,以露營來說,烤肉用具一定會用到不然沒有晚餐吃是需要,但高級沙灘玩具就算沒有的話,並不影響日常生活,就屬於我想要的範圍。

▲需要與想要實作學習單

結語:每個人的需要都不一樣

繞了這麼多圈,其實就是把基本的原理轉化成孩子聽得懂的語言,把生硬的理論,吸收成孩子自己的知識。讓孩子明白,每個人的需求都不一樣,今天鉛筆盒的確是孩子上學的需要,但是對在家辦公的媽媽來說,並不需要一個鉛筆盒來攜帶文具,反而更需要一個在書桌裝筆的筆筒,這時候,鉛筆盒對母親來說就變成了想要。

其實每個孩子一定都可以明白兩者的差異,只是需要我們父母的耐心陪伴與引導,讓他們知道「對我自己來說」,哪些是需要、哪些又是想要。

所以,今天買東西之前,不妨問問孩子這兩個問題,再一起討論看看吧!